鰲拜手握重兵40萬,卻為何至死不肯造反?看看他背后的靠山

2023/11/25

前言

「天下熙熙皆為利來,天下攘攘皆為利往」,這句話深刻地反映了人類歷史中一貫存在的現實情況,利益常常是人們行動的主要動機。在中國歷史上,帝王們也一直意識到這一點,因此他們設立了各種官職和封號,以鞏固自己的權力和地位,同時也吸引人才。

然而,盡管帝王們的設立官職和封號的初衷是為了吸引和管理人才,實際情況往往復雜得多。

ADVERTISEMENT

在歷史上,忠于王朝和君王的臣子又有幾何?

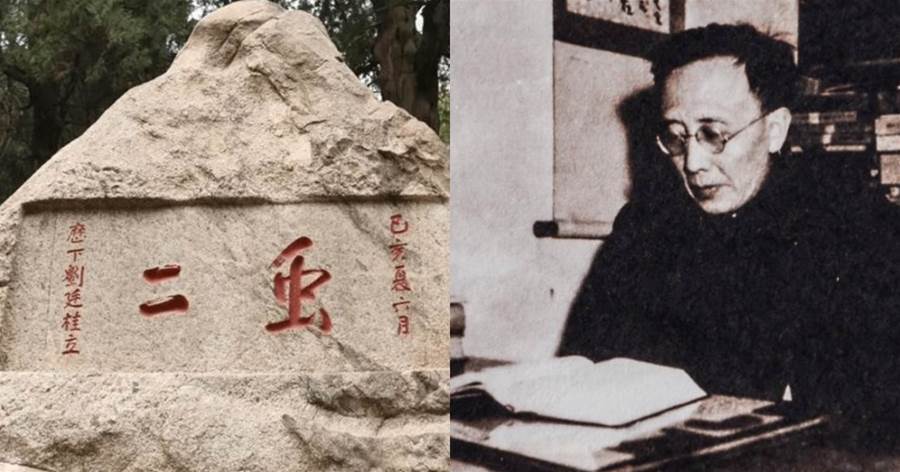

一、立功劾奸,為君盡忠的巴圖魯

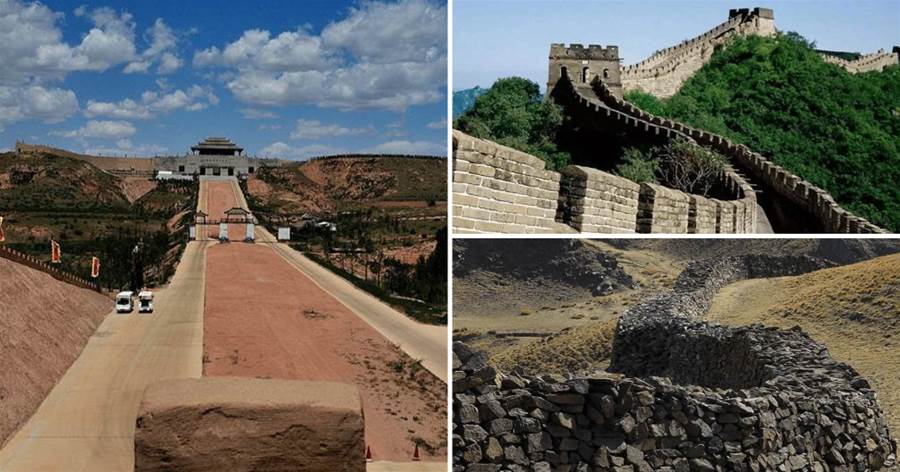

鰲拜生于滿洲八旗世家,其先祖便是跟隨努爾哈赤起兵的早期將領。他從小便顯示出過人的勇武和智謀,深得皇太極賞識。1636年,皮島之戰爆發,這是明朝對后金的重要防線。皮島屏蔽天朝的咽喉,若是失去皮島,勢必讓明朝防守體系被攻破。

此役的成敗,關系重大。鰲拜鄭重其事地向皇太極進諫,主張用計進攻。他精心擬定了進攻方案,以奇兵突襲之策,率領清軍渡海,一舉突破明軍防線,直攜重炮轟擊城池。

ADVERTISEMENT

在鰲拜的指揮下,清軍終于攻克了皮島,一舉擊潰了明軍的海上屏障。這不僅重創了明朝的國防力量,也為日后清軍南下打通了關鍵的交通要道。

皮島之勝立下汗馬奮勇之功的鰲拜,也因此被皇太極封為「巴圖魯」,意為「勇士」。他用生命和熱血證明了自己是一位忠心耿耿、為國盡忠的大臣。

文章未完,點擊下一頁繼續

嚴禁無授權轉載,違者將面臨法律追究。

ADVERTISEMENT

文章未完,點擊下一頁繼續